育児休業をとりながら、赤ちゃんの育児に勤しむパパ・ママ。

「もう少し子どもの成長を近くで見たい」と思ったことありませんか?

最悪の場合、育休や育児給付金の延長が認められないこともあり得ます。

この記事では、保育園にわざと落ちるとバレる理由、育休延長したい場合はどんな方法で申し込みすればいいのかなどを解説します!

注意この記事は、保育園にわざと落ちることを推奨しているわけではありません。

目次

保育園わざと落ちるとバレる!?内定辞退だけは要注意!

待機児童が社会問題化する一方で、早々に会社復帰し育児も家事も仕事も抱えることに不安を感じるママの気持ちも理解できます。

この章では、まず育休の延長に必要な手続きを解説し、どういった場合にわざと落ちる行為が会社にバレる可能性があるのか説明します。

育休の延長には入所保留通知書が必要!

法律では、育休の取得は原則子が1歳になるまでとされています。

ただし、認可保育園に入所できない場合などは1歳6か月まで(再延長で2歳まで)延長できます。

育休を延長したい場合は、延長開始の最低2週間前までに事業主(=勤務先の会社)に申し出ましょう。

基本的に、育休延長の手続きは事業主が行います。

勤務先に延長の意思を伝え、送られた書類を提出すればOKですが、その際、育休の延長理由を証明するための書類も必要になります。

「育休の延長理由を証明するための書類」とは、例えばこちらのようなものです。

- 子が1歳になる前に認可保育園への申し込みをしたが、入所ができなかった場合

→認可保育園に入れなかったことを証明する書類(入所保留通知書)

- 配偶者が病気やケガ等により、子の養育が困難なとき

→医師の診断書

- 6週間以内に次の子の出産予定があるとき

→母子健康手帳

育休延長の理由で最も多いのが、保育園に入れない、というケースでしょう。

自治体に認可保育園への入所申し込みをしたものの、入所がかなわなかったときに自治体から発行されるのが入所保留通知書です。

極端に言えばそのとおりですが、こういった入所意思がない保育園申し込みはやはり問題視されており、様々な制度改正も行われているのです。

きちんと育休延長制度について理解していないと、保留通知があっても勤務先にバレて育休の延長が認められないことがあり得ます。

この点については、次の見出しで詳しく見ていきましょう。

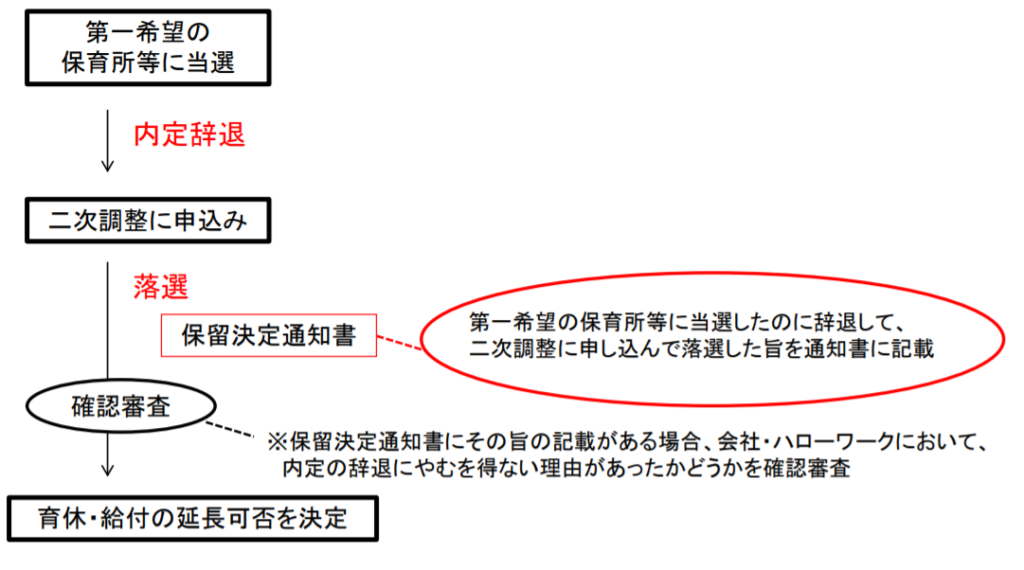

一度内定辞退すると保留通知に記載されるかも

入所保留通知を入手するには、認可保育園に申し込み、落選する必要があります。

人気の保育園に希望を出せば、意図的に落選できる可能性はたしかに高くなります。

注意すべきなのは、1次申し込みで内定が出た保育園を辞退し、2次申し込みで入所枠が埋まっている保育園をあえて希望し、わざと落ちること。

2019年に厚生労働省は、育休の延長に関してこちらの案内を出しています。

- 保育所などの入所申込みを行い、第一次申込みで保育所などの内定を受けたにもかかわらずこれを辞退し、第二次申込みで落選した場合には、落選を知らせる「保育所入所保留通知書」にこうした事実が付記されることがあります。(付記の有無等実際の運用は、自治体によって異なります。)

- こうした付記がある「保育所入所保留通知書」を受け取った方は、第一次申込みの内定辞退にやむを得ない理由※がない場合には、育児休業を延長する要件を満たさないため、育児休業の延長の申出ができません。

引用 厚生労働省「「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ」リーフレット

多くの自治体では、保育園の入園希望者が殺到する4月入園に関しては、1次申し込みと2次申し込みのスケジュールを敷いています。

保留通知ほしさに1次申し込みの内定を辞退すると、2次申し込みで落選したとしても、辞退の事実が保留通知に記載されることがあるのです!

保留通知は勤務先に提出しますので、1次内定を辞退した事実が、勤務先にバレることになります。

勤務先にその事実が記載された保留通知を提出した場合、どうなるのでしょう。

実は、内定辞退のやむを得ない理由がない限り、育休の延長が認められない可能性があります。

ちなみに、内定辞退のやむを得ない理由とは、申し込みと内定の時点で住所や勤務場所などに変更があり、内定園への入園が難しい場合などです。

保育園わざと落ちる方法はある?!3つのポイントを解説

ここまで、保育園にわざと落ちると勤務先などにバレる可能性があるリスクについて解説しました。

この章では、勤務先やハローワークにバレない範囲で保育園にわざと落ちる方法はあるのか、という点について解説していきます。

最初にお伝えすると、確実に保育園にわざと落ちることができる、という方法はないです。

保育園に100%わざと落ちる方法はないものの、落ちやすくするためのポイントはあります。

なお、自治体によって利用調整の方法や基準に差がありますので、必ずご自身がお住まいの自治体に事前確認をしましょう!

- 1つの保育園のみ記載する(内定した場合のことを考慮し、かよえる保育園を書くこと)

- 時短で会社復帰する予定にする

- 育休延長が許容できることの意思表示をする

①1つの保育園のみ記載する

自治体に出す入園申込書は、複数の希望園を書くことができますが、1園だけの記載でも提出できます。

人気で倍率の高い保育園1つだけを記載すれば、自ずと落選する可能性は高くなります。

注意しておきたいのが、必ずしも落選するわけではないので、仮に内定した場合には辞退することなく、実際にかよえる範囲の保育園にすること。

倍率の高い保育園に応募するということは、「本当に入園したい人」の当選確率を下げることにもなりますので、慎重に検討しましょうね。

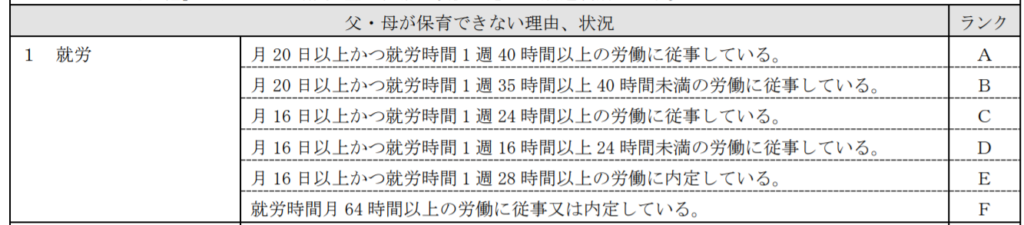

②時短で会社復帰する予定にする

会社復帰後、時短勤務予定として申し出ると、フルタイム勤務で復帰する家庭より入園の優先度が下げられることがあります。

自治体による保育園の利用調整は、各家庭の状況を点数化して優先順位づけして行われます。

時短勤務予定だと、この優先度の点数が低くなる自治体があるのです。

引用 横浜市

もちろん、時短勤務可能かどうかはお勤めの勤務先次第ですので、必ず事前に勤務先に確認をしましょう。

時短勤務を利用調整の基準に入れているかどうかは地域差があるため、お住まいの自治体にも確認したほうがよいでしょう。

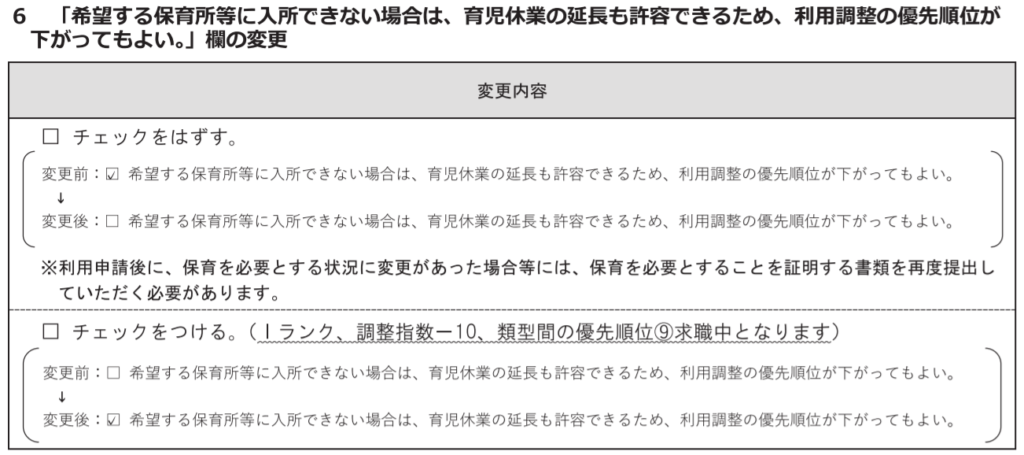

③育休延長が許容できることの意思表示をする

2018年に厚生労働省から各自治体へ、育休延長ができる家庭については、保育園の利用調整点数を下げるよう、事務連絡が出ています。

自治体側はこの連絡に必ず従う必要があるわけではないです。

そのため、この運用をとり入れているかどうかは、お住まいの自治体の手続きを確認する必要があります。

もしお住まいの地域で、保育園利用申込書に「育児休業の延長も許容可能か」のチェック項目があったら、忘れずにチェックをしましょう!

-1024x127.png)

引用 横浜市

ちなみに、厚生労働省からの連絡の内容はこちら。

- 利用調整に際して、申込者の内面の意思を外形的に確認するため、利用申込書に、「直ちに復職希望」「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」との選択肢を設ける。

- 「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」について選択した者については、利用調整に当たっての調整指数を減点する。

- その結果、当該項目を選択しなかった者については、優先的に取り扱われることで、希望する園に入れる可能性が高まることとなる。

引用 内閣府 平成30年通知等一覧(管理番号210) 厚生労働省事務連絡

【注意点】状況が変わったら適宜変更申請を!

育休の延長を希望するために、内定の優先順位を下げるためのポイントを紹介してきました。

子どもの成長具合や、家庭状況によっては年度途中で「そろそろ保育園に預けて職場復帰しようか」となることもありますね。

最初に優先順位を下げるための申請をした場合、途中で優先順位を上げるためには必ず変更届出書を出しましょう。

引用 横浜市

ただでさえ、年度途中の入園は空き枠が少なく狭き門です。

変更届出をしないと、優先順位が下がった状態のままになるので、内定はかなり厳しくなるでしょう。

手間はかかりますが、育休延長を希望した当初と状況が変わったら、必ず変更届出を行うことをお忘れなく!

保育園にわざと落ちると給付金はどうなる?

ここまで、保育園にわざと落ちる可能性を高くして、育児休業を延長する方法について解説しました。

この章では、通常の育休中に受けられる、育児休業給付金や社会保険料の免除についてどうなるのか、解説していきますよ!

保留通知を提出すれば原則給付金も延長可能!

保育園にわざと落ちるように優先順位を下げて保留通知をもらった場合、給付金も延長してもらえるのでしょうか。

結論としては、育休の延長と同じく、所定の手続きどおりハローワークに入所保留通知を提示すれば、育児休業給付金の延長は可能です。

ちなみに、通常ハローワークへの手続きは勤務先経由で行われますので、育休延長の手続き時に勤務先に提出していればOKです。

入所保留通知書を提示するにあたって留意すべきポイントは、育休延長のときと同じくこちらの2点。

- 保育園の一次申し込みで内定が出たあと、辞退して二次申し込みに落選した場合は給付金延長が認められない可能性あり

- 確実に保育園にわざと落ちる方法はないので、できるだけ利用調整の優先順位が下がる条件を満たすための準備をしよう

ちなみに、通常の育休期間中は、社会保険料の支払いが免除されます。

社会保険料の免除についても、勤務先が育休の延長を認めた場合には免除期間が延長されますのでご安心を。

【参考】保育園落選なしに育休延長できる制度

育休を延長するためには、一度保育園の入園申し込みをして落選し、入所保留通知が必要とお伝えしましたね。

とはいえ、保留通知をもらうためだけに入園申し込みをするというのもけっこう面倒です。

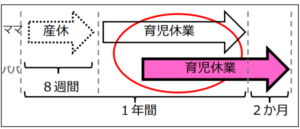

保育園落選の手続きを踏まなくても育休を長くとりたいあなたのために、「パパ・ママ育休プラス」という制度をご紹介します。

簡単に解説すると、両親ともに育児休業を取得する場合、パパ・ママどちらかの育休を子どもが1歳2か月まで延長できる、というもの。

たとえば、ママが産後休業から子どもが1歳までの期間で育休をとり、パパが生後半年から育休をとります。

その場合、パパの育児休業は子どもが1歳2か月に達するまでとることができるのです。

引用 厚生労働省

原則、育休は子どもが1歳になるまでですが、この制度を使えば、1歳2か月までパパ(またはママ)が休業して育児に集中できるのです!

もちろん、このためにわざわざ保育園に申し込みして保留通知をもらう必要はありません。

パパ・ママ育休プラス制度を活用して、パパが1歳2か月まで育休をとる場合、給付金についても支払いされます。

詳細については、厚生労働省の育児・介護休業法についてのサイト内のリーフレットを確認してみてくださいね!

リンク先の「ご存知ですか?両親が協力して育児休業を取得できるよう、様々な制度があります。」のトピックス内にあります。

まとめ

- 育休の延長を希望する場合、保育園に落ちたことを証明する入所保留通知が必要

- 保育園申し込みにおいて、一次に内定した後で、二次でわざと落ちる行為をするとバレる可能性があり、最悪育休延長できないことも!

- 保育園に確実にわざと落ちる方法はない

- 保育園に落ちやすくポイントとして、「1園のみに希望を出す」「時短勤務予定とする」「育休延長を許容する申告」を覚えておこう

- 給付金についても、育休延長と同様の注意点を守らないと、ハローワークにわざと落ちる行為がバレる可能性はある

保育園にわざと落ちるのはバレる可能性はゼロではないものの、育休延長の意思確認をするなど、制度面もだんだんと変わってきています。

今回、育休延長を望むママたちの声を調べていて見えたのが、幼い子の育児や家事のほとんどを担いながら、さらに仕事を抱えることへの不安。

同じ女性として、共感しました。

早くに職場復帰したい方は復帰しやすく、長めに育児の時間をとりたい方は「会社にバレるかも」と思うことなく休業がとりやすい。

そんな制度や環境が、今後ますます充実することを願っています。